音漏れが怖くて手放したはずのギター。それでも、コードを5つ覚えれば世界が広がるあの感覚を、やっぱりもう一度味わいたくなって、2024年3月に Taylor 112ce-S を購入。

正直「弾いた」というほど弾けないのだが、それは赦してほしい。ギターを探し始めてから約2年の体験をもとに、どうしてこのギターを選んだのか、自分なりにわかってきた向き合い方を振り返ってみる。

2023年の年末、アニメ『ゆびさきと恋々』のOP曲「雪の音」のイントロを聴いた瞬間、10年以上眠っていた“ギターを弾きたい欲”が一気に目を覚ました。

主人公である難聴の女の子の世界で、もし音のない街に雪が降るとしたら──こんなふうに響くのかもしれない。そう思わせてくれる、静かで美しいバッキングだった。

VIDEO

■ 前提条件 — ソロギターへの関心

2007年頃に、いちどギターを入門してみたことがある。

ニコニコ動画の弾いてみた動画で「ああ、楽器ってこんなに自由に弾いていいんだ」と思ってフェルナンデス2万円台のエレキギターを購入。新品で買った国内メーカー品とはいえ、正直、チューニングしてもフレットを押えると音程が合わなくて、頭にハテナを浮かべながらいじっていた(個体のせいかもしれない。ただの思い出の話)。練習したけども、自分が好きなのはアコースティックな音色だと気づいた。

アコースティックギター(厳密にはエレアコ)を譲ってくださるという方がいらっしゃったので、譲っていただいたギターを使って、このアレンジなどを練習していた。

VIDEO

その後の転職で、可処分時間に対する優先度が変わったこと、広さを優先して引っ越した結果音漏れのない新築賃貸から築40年越の団地、またコロナ前に現在の物件に引っ越し。音漏れが怖くて特にアコースティックギターは弾かなくなってしまった。

もう10年まともに弾かなかったギターは弾くことはないだろうと思って、ギターは手放してしまった。しかし何故か突然弾いてみたくなるのがギターという楽器なのかもしれない。コード5つぐらい覚えることができたら、手放さずに手元に置いておいてよい、そんな楽器がギターなのかもしれない。しかし、ギターを一度手放していたからこそ、今回「自分でギターを選ぶ」機会を得たとも言えそうである。

先の経験から、自分が弾きたいのはソロギターに行きつくというのは分かっていた。ぼっち演奏だし、普段ピックでコードをガンガン鳴らしたいというわけでもない。

また、過去に使っていたエレアコは5弦6弦の鳴りが異様に強く感じて、ソロギター的に鳴りすぎて使いづらいという印象があった。いま思えばOMと呼ばれるようなシェイプ相当のもので、主流のドレッドノートシェイプなどと比べれば控えめだったのだろうけど、それでも自分のイメージする音ではなかった。当時のこの感覚は、今回のギター選びで重要なインプットになった。

■ 余談)モデリングギターの可能性の検討

ギターを処分してしまったものの、なぜか処分すると触りたくなるもの。生音に対する恐怖感があったので、アコースティックギターの代わりになるんじゃないかと、知人が持っているLINE6 Variax 300を触らせてもらった(結局、安く譲ってもらった)。

いまでもガジェット的に面白いと思っていて、Variax ラインが終息してなかったら新品で一本買っていたかもしれない。

しかし、このギターをガジェット的に活かすには HELIX というアンプシミュレータも揃えないといけなくて、そちらも結構な金額になる。旧型POD HD500Xという旧型のアンプシミュレータもあって、これもメルカリで購入し試してみたが、実は最新の Windows にドライバが対応していない。

そのほか Gibson がコロナ禍に出したセミアコなども含め調べたのだけど、「やっぱり、アコースティックギターの生音が欲しければ、アコースティックギター弾くしかないんだな」と思った。

■ 「もう手放さない」ギター選び

中途半端な気持ちで手放した経緯があることから、ギターを買うなら次は手放す気持ちにならないギターを手にしたい、という考えがあった。候補を探しているところで Taylor がとても気になり始めた。

工業製品的生産の工夫により、品質が安定していてコストパフォーマンスに優れる 出荷時点にて弾きやすいセットアップ。エレキギターからの持ち替えもしやすいらしい エントリーモデルでも、上位モデルとの遜色のないプレイアビリティ shim (ネックジョイント部に挟み込まれネック角度を変えられる木の板)の交換により、ネック調整ができることは情報として知っていた また、ギター購入にあたってはGC(Grand Concert)シェイプが最有力候補になった。ドレッドノートのような大型ボディと比べて音量は控えめだが、そのぶん以下のような特徴がある。

フィンガーピッキングに適している :軽いタッチでも反応しやすく、ニュアンスが伝わりやすい

中音域が豊かで低音が暴れにくい :ソロギターで和音とメロディを弾き分けやすい

抱えやすく、身体にフィットしやすい :長時間の練習でも疲れにくい

ソロギターをやりたいと思っていた自分にとって、このGCシェイプは理想的だ。

このあたりの情報を知った上で、お茶の水の楽器店で Taylor 112ce のほか YAMAHA LS/LL, そのほか Takamine, Martin, Gibson などを少し触らせてもらいに行った。

触らせてもらった中では 112ce が突出してネックを握りやすく、音も好みだった。この時点で、すでに買うなら 112ce になるのは決まっていたのだと思う。でも最初に触った112ceは、トップの節が個人的には気に入らなかった。店の人は個性でいいじゃないかと言っていたが、後日、別の店にあった 112ce を購入した。

購入した店には 312ce もあったので、そちらも気になった。112ce に対して 312ce は米国内生産、オール単板、インレイがカッコよくなり、ネックやブリッジピンの素材も差別化されている。価格的には大幅に上がるため、その場では興味のないふりをしていたが、いっそのこと 312ce にしておけばよかったかもしれない。

■ ギター入手後の日々

「どんな曲を弾くんですか?」

ギターを購入してエレベータに乗り込む前、店員に聞かれてどう答えようか悩んだ質問。とりあえず、適当に川崎鷹也さんの曲と答えていた。

大して弾けないので参考にしている動画での紹介だけども。。

VIDEO

魔法の絨毯 のコピーTABを練習していたけど、一曲でアルペジオからコード弾き、ブリッジミュートまで入っているので初心者にはスパルタ。1年以上前に譜面を見始めたのに完成してない。

YOASOBIの優しい彗星のソロギターカバーも2024のGW練習していて、GW中の完成を目指したけど、ひどい風邪をひいてその後1~2カ月動けなくなるという状態になり、そのまま未完成。

VIDEO

とはいえ、この1年で「楽器は、ちょっと弾けるだけでも楽しい」と再認識。

出張先などで楽器屋を見つけたら軽く試させてもらったりするようになったけども、慣れだと思うけども、弾き心地なら、自分の 112ce が最高である。

■ ギターのメンテナンスと新曲へのチャレンジ 購入から1年経過し、久々に新曲へチャレンジをしたいと思ったが、妙に弦を押えづらくなっている気がするな?と思い、新曲にチャレンジするタイミングで購入店に見てもらうことにした。

結構キツい表現でコンディションについて指摘され、トラスロッドで指板をフラットによせて弦高をいくらか下げてくれたのだが、その店ではたぶん Taylor のメンテナンストレーニングを受けてる人がいないように見えた(実際いないのだろう)。

結局、Taylor ギター専門のリペアマンがいる、東京は初台にあるArtist Loungeに相談して、再度メンテナンスしてもらうことにした。

購入店でのトラスロッド調整は結果的に元に戻されて、shimの入れ替えでコンディションを調整してもらった。工場出荷状態で、ネックコンディションを考慮してか、もともと少し弦高を高めにするセットアップがされて出荷された個体だということが、この時点で分かった。

小指でギュッと抑えていた1弦が指板にはりついてるような感じになり、ずいぶん抑えやすくなり、自分でも違いがわかった。Artist Lounge のクイックリペアサービスで自宅環境に調整された私の 112ce は、メーカー保証期間が10年から12年に延長されたとのこと(なんだって?!)

このArtist Loungeでの調整を経て、Taylorの思想が腑に落ちた。

工場出荷時点ではおそらく比較的無難なセットアップ 購入後にしばらく自宅などにおいて、その環境で慣らす。置き場所によりコンディションは変わる shim の差し替えにより弾きやすい状態にセットアップ(ここでメーカー保証期間が延びるw) それでも四季でどうしてもネックコンディションは変わるが、上下調整すればよい 「弦高調整」を目的としてサドルを削ったりする必要はない

ある程度の湿度管理をしていても、一年を通じて弦高は最大1mmほど上下するものらしい。

購入店ではコンディションについて少々きつい言葉をもらったが、そもそも工場出荷時の状態というのは、ビビりなどを防ぐために弦高がやや高めに設定されているものだ。

そのままの状態で店頭に並び、調整もされずにそのまま受け取ったのであれば、一時的に弦高が3mmを超えていたとしても、何ら不思議ではない。

最近はレギュラーチューニングで弾くことが少なくなっているのも関係しているかもしれないが、クイックリペアから数ヶ月が経過した今の112ceは、セットアップ時と比べて1弦の弦高が約0.2mmほど下ブレしている。

5・6弦が少しビビりやすいのだが、「まあArtist Loungeに持っていけばすぐ解決するし、そのうちまた季節が変わるしな」という圧倒的安心感と余裕になっている。

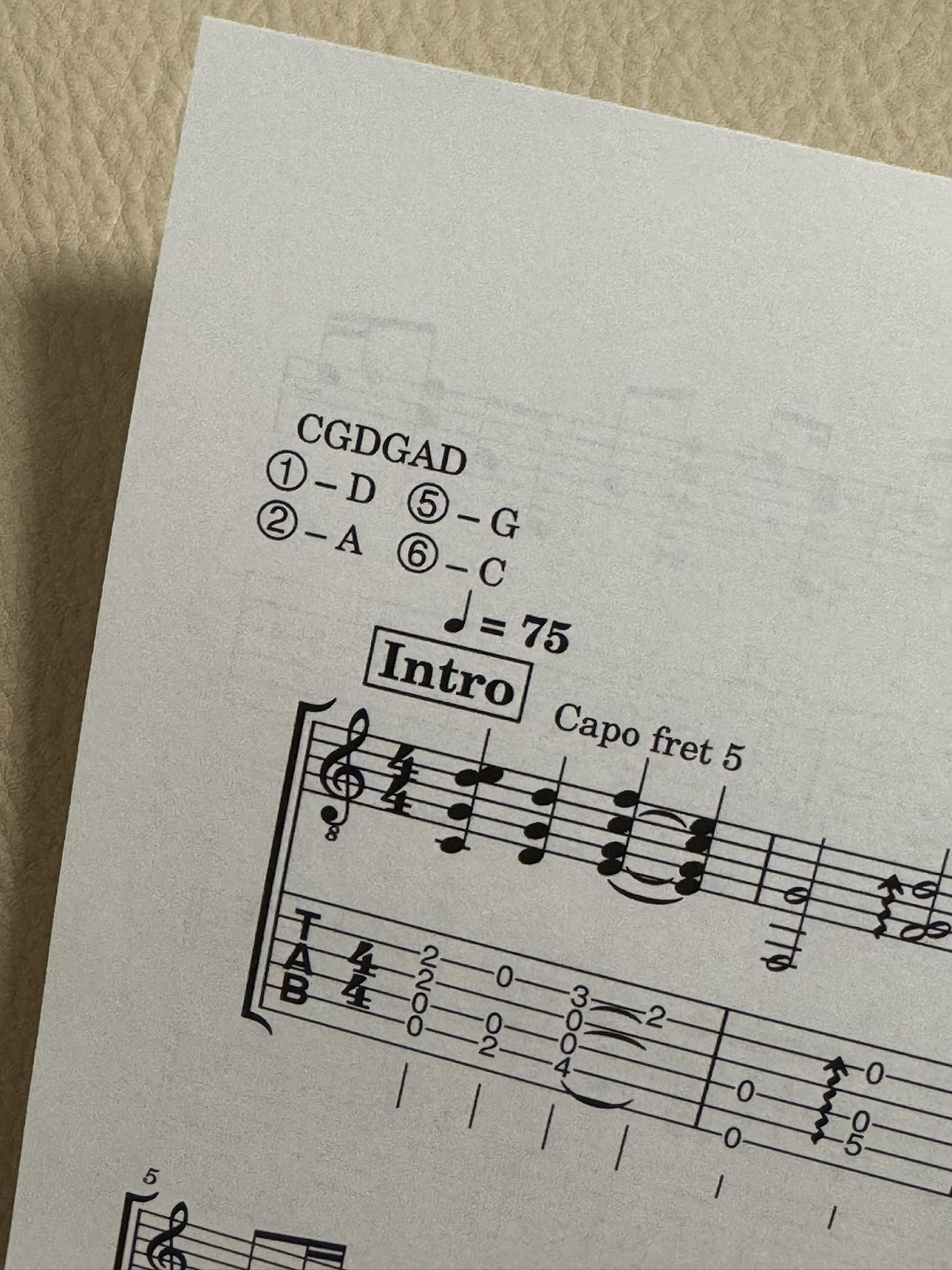

再セットアップされたギターで練習しているのは TOMOO のコントラストのカバー。

VIDEO

私としては、はじめて非レギュラーチューニングへの挑戦。

ピエゾタイプのチューナーがレギュラーチューニング特化で使いにくかったので、チューナーも買い直す結果に。。。(最初から、ちゃんと音階が表示されるチューナーを買おうってことだな)

■ 湿度管理のプチ見直し

大切にしたいとはいえ、弾いてナンボ、というか弾くために買ったのでしまい込みたいわけでもない。季節によってネックの形状は変わるのは材質的に受け入れること、また、Taylorの場合、それはshimで調整ができるということで、気にしすぎないことにした。

ギターのコンディション維持は「弦を緩めるよりも湿度コントロール」と言われているので、これ以降、夏でも家のエアコン常時稼働で50%~高くなっても60%ぐらいに抑えるようにしている。人のためじゃなくギター(、あとはカメラレンズ)のために24時間エアコンかけてるまである。

本当はもう少し湿度を下げたほうがいいのだろうけど、現実問題として専用の箱を用意するとか色々考えないと難しい。冬に湿度を稼ぐのは、もっと難しそう。

■ Taylor 112ceで気に入っていること、気になっていること

アコースティックギターとの再会、で 112ce には総じて満足している。ここまでの内容と重複、また新規の内容もあるが、いくつか Pros/Cons のポイントを並べてみよう。

〇 抱えやすく、ソロギター向きなバランスのGC シェイプ

Grand Concertシェイプの 112ce はピッキングがヘタクソな自分でもフィンガースタイルでも小柄なボディが反応してくれて、ソロギターとしての十分な低音でてくれる。ピックを使わずに静かに弾きたい自分としては、正しい選択をしたと思っている。

〇 握りやすい、フレット移動しやすい ネック

お茶の水で握った 112ce のネックは握った感覚がよかったけど、今でもそう感じる。またネック裏面の塗装的にすべりやすく、力んでもフレット移動しやすい気がする。

また、ネックが細めなのも初心者にも扱いやすいのだと思っている。

〇 クイックリペア余地による絶対的安心感 Taylor のクイックリペアによるネック調整が可能な点は大きなアドバンテージで、安心感につながっている。木工品なのでどうしても季節でコンディションが変わるのを受けいれることになる。他ブランドのアコースティックギターに対する抵抗感にすらなりそう。

☓ バック、サイド板に汗が染みこむ

私は日常的に、速乾系のスポーツウェアを着ている。これの仕組み的に肌の汗を衣類の外側に出すことでドライに保つのだけど、つまり、自分の汗が衣類の表面にいく。これを 112ce のバック材のサペリが吸って、購入当初はサラサラだったバック材がいくらかザラザラになってしまった。

たぶん、自分が汗かき、よく着ている衣類が速乾素材+塗装タイプの組み合わせで起きているのだろと思うけども、長期的なバック材へのダメージが心配。ここだけは「自分にあってないかもなぁ」「ラッカー塗装とかのほうが取り扱いが楽そうだなぁ」と思っている。

☓ Taylor認定リペアマンがいる店で買うべきだった

ここは薄々気づいていたところで詰めが甘かったのだけど、Taylorのリペアトレーニングを受けたリペアマンがいる店で買うべきだった。Taylorのギターをフルスペックで利用するには同社のメンテナンス方式を活用することになる。欲しい個体を売ってみるお店がどこかというのもあるので、考慮する要素の一つに過ぎないが、112ceなら大体の取扱店にある。何にせよ、買ったままにせず、半年ぐらいたったら Taylor クイックリペアは一度お願いするのが良い。

Artist LoungeでTaylor専門のリペアマンに有償メンテナンスしてもらったりすることはできるし、それを第一選択肢にするならそれでよいのだが、ネック取り外しのshim交換まで購入店の無償サービス範疇してもらえるのなら、追加費用なしでの再調整という選択肢は増える。

■ 終わりに

一度熱が冷めても何かの刺激でまた弾いてみたくなる、ギターってそんな楽器だなと。

ソロギターをやってみたいという自分にとって、Taylor 112ceは自分に適した一本を見つけられたと思っている。ボロボロになるまで、大切に家に置いておきたい。

直近では、ブリッジピンをエボニーやTUSQに変えて「味変」してみたりしている。サドルはES2との相性を考えると弄るべきではなさそうという思っているのだが、とはいえ自分は内蔵ピックアップはほとんど使わず、録るときはマイクを立てるようなスタンスなので、自分でサドル削りだすのにもチャレンジしてみたい(どうしても本来の目的よりも下のレイヤにいってしまう...)。