2022/6 追記

本記事は 144Hz 4K ディスプレイの選択肢がまだほとんどなかった頃に XG27UQ を購入した際の内容です。

どうしても DisplayPort 入力が2ポート欲しい、 4K 144Hz 仕様としては割安なディスプレイが欲しいという理由であれば XQ27UQ を候補になると思いますが、そうれでなければ、現在では LG 27GP850 をはじめ複数の HDMI2.1 対応 4K ディスプレイが流通しています。これから検討される方は他の 4K 144Hz ディスプレイも確認されることをお勧めします。

~~

高リフレッシュレートなディスプレイに買い換えようと思って以来半年近くたち、ようやく本命のディスプレイが手元に届きました。

今回のXG27UQは2021年2月に国内向けに発表されたモデルで、これまで秋葉原などでお店を回っても実物を見かけることはありませんでした。発表当初にすぐ予約された方は2月中に入手できたようですが、4月に入ってようやく実物が届いたぐらいで、現時点で欲しくても実物を見られる方は限られていると思います。このモデルは実売で10万円近くしますし、「失敗したくないので少しでも多く情報が欲しい」という方もいらっしゃるかと思います。このため、所感をまとめておくことにしました。

調べてみると、メーカーからテスト機を借り受けたブロガー等がすでにレビュー記事を投稿されていますし、そういった方でカバーされている分については、そういった記事にお任せすることにしました。私の記事では、他の記事ではあまり触れられていない部分について触れていこうと思います。

ファースト・インプレッション編 マニュアル冊子が付属していない 本製品は付属品として製品保証についての冊子、1枚っきりのクイックスタートガイド、およびキャリブレーションレポートが付属していますが、マニュアルは同梱されていません。スタンド部分を外す方法がわからずに困っていたところ、 ASUS のサイトにはマニュアルが PDF で存在していることがわかりました。

https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/LCD%20Monitors/XG27UQ/XG27UQ_Japanese.pdf

マニュアル冊子なんて一度使い始めたらほとんど見返すこともないのは事実ですし、意図的に省略されているのでしょう。とはいえ、 10 万円近いモニタですし、今回の製品はマニュアルを見ないとよく判らない機能やギミックも積まれているモデルです。紙媒体でマニュアルが付属されていたり、もしくは少なくともURLや検索キーワード、QRコード等でもよいので、マニュアルへの案内があると良かったなと思いました。

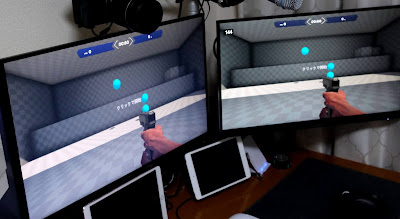

日常の利用編 複数ソースの切り替えが面倒。ファームウェア更新による改善を期待 XG27UQ は DisplayPort 2入力、 HDMI 2入力で合計4入力利用できる点がひとつの特長です。ディスプレイです。しかし、ディスプレイの入力を切り替えるためには画面裏側右手の赤いスティックを使い、クリック→下→下→下→右と操作し、その上で入力ソースをスティックで選択する流れになっており、煩雑です。

赤いスティックの下にはゲーミングモードを設定する画面へのショートカットがふたつあります。これらのボタンで、GamePlus設定画面、およびGameVisual設定画面への直接遷移できるようになっていますが、たぶん、私は、どちらもほとんど押す機会がないでしょう。これらのボタンから入力ソースの切り替え画面へ遷移できるような設定が可能となるファームウェアアップデートに期待したいです。複数の入力ソースを接続する方の多くは、同じような感想をお持ちになるのではないでしょうか。

USB3.0ハブ機能は、ディスプレイの主電源と連動/非連動が選べる XG27UQ は USB3.0 の2ポートUSBハブ機能を搭載しています。私の場合、ダウンストリームには、ディスプレイの付近にあるデバイスとして、Webカメラとして利用している一眼デジタルカメラ(Canon EOS Kiss X6i)とアイトラッカー(Tobii Eye Tracker 5)を接続しています。ディスプレイ自体にこの機能を求めてはいないのですが、セットアップがすっきりした点についてはメリットを感じました。

このUSBハブ機能はディスプレイ機能と独立して動きますが、ディスプレイの主電源がオンの状態でのみUSBハブが動作する連動設定と、ディスプレイの主電源の状態にかかわらず外部電源が供給されていればUSBハブが動作する非連動設定のどちらかを選ぶことができます。

工場出荷時は主電源と連動する設定になっていますが、私の場合で常時通電のデスクトップPCとの組み合わせで利用するため、USBハブが常時動作する設定に切り替えました。

ディスプレイアームとの組み合わせ利用について XG27UQ はディスプレイアームへの取り付けに対応しています。ただし、アームの取り付け時に標準スタンドの取り外し方がすぐに判からず、マニュアルを見ながら試行錯誤したほか、この機種特有の考慮点があるので、ここで紹介したいと思います。

VIDEO

標準スタンドの取り外し方 この作業には、化粧パーツの取り外しにマイナスドライバー、M4ネジを付け外しするためのプラスドライバーが必要です。

工場出荷時にはスタンド用の足が取り付けられた状態になっています。足のまわりにある半リング形状の化粧パーツを取り外します。スタンドの裏を覗き込むとマイナスドライバーを差し込める隙間があるので、ここにマイナスドライバーを差し込んで化粧パーツを引き上げます。

パーツが浮いてきたら、半リング形状の化粧パーツ2点を、ディスプレイ本体から平行に離すように取り外します。取り外し時に多少力をかける必要がありますが、樹脂パーツ自体は十分な強度があるので、丁寧に外せば問題ありません。この作業を終えると、VESA規格のM4ネジが4本露出します。

足のまわりに見えてきたVESA規格のM4ネジを4本はずすと、標準スタンド用の足がはずれて、ディスプレイアームを取り付け可能な状態となります。

半リング形状の化粧パーツは取り外したスタンドに取り付けられるので、保管時にはスタンドにはめて保管しておくとよいでしょう。

VESAマウントのネジ穴は25mm の窪みの中にある ディスプレイアームの種類によっては、カメラのクイックシューのように、あらかじめディスプレイ側に小さな部品を取り付けておいて、設置済みのディスプレイアームに固定できるような機能をもった物があります。このような場合VESA標準のネジ穴のまわりに十分なクリアランスが必要です。また、スタンドを非純正品に交換した場合にも注意が必要なポイントでしょう。

今回は colebrook bosson saunders 製の Wishbone ディスプレイアームに取り付けるつもりでいたので、この部分は気になっていましたが、結果的には十分なクリアランスがあり、Wishbone アームに対して、問題なく載せたり外したりできることが確認できました。

ディスプレイアーム利用時、ビデオ用ケーブルを完全に隠せない XG27UQ は下側から DisplayPort/HDMI などのケーブルを差し込みます。標準スタンドを利用する場合にはあまり気にならないでしょうが、ディスプレイアームに載せる場合は、ビデオ用のケーブルが正面から見えてしまう可能性があります。

がんばって隠すことも不可能ではないのですが XG27UQ は DisplayPort 1.4 に対応した 4K 144Hz 対応のディスプレイで、これを利用する場合には DisplayPort 1.4 に対応した比較的太いケーブルを使用することになるのではないでしょうか。

しかし、上向きに刺さった太いケーブルをディスプレイの裏側で片付けるだけの十分なスペースがないため、正面から見たときには、ビデオ用のケーブルはディスプレイの下側に少し見えるぐらいのセッティングに落ち着くかと思います。もちろん気合いで見えないように隠してもよいでしょうが、アームを動かしたときにケーブルやコネクタに負担がかからないようにある程度の遊びも必要ですし、この点は諦めることにしました。

その他編 当然ながら 4K 144Hz には高品質なケーブルが必要 これまで、2012年に購入した 7m の DisplayPort 1.2ケーブルでPCとディスプレイを接続し、4K 60fpsで動作させていました。このケーブルを利用していたのは諸事情により「手元で余っていた」というのが最大の理由です。(今でも未使用の新品が1本手元にあります...)

このケーブルでも 4K 144Hz はいちおう映ったのですが、不定期に画面がブラックアウトする現象が発生しました。恐らくケーブルの品質的に映像信号が時々乱れているのだと想像できます。

FullHD 144Hz に対して 4K 144Hz は時間あたりに表示するピクセル数が4倍になります。このためビデオケーブルの中を流れる信号の速度が上がっています。 Wikipedia の DisplayPort ページで調べてみたところ、 4K 144Hz は DisplayPort 1.4 仕様からの仕様で、ケーブルの中を 25.92Gbps の信号が流れているようです。 1.2 の時代は 17.28Gbps だったので、データの転送量が1.5倍になっていて、恐らくそれだけDisplayPortケーブル内のビットクロックも上がっているようです。

ディスプレイに付属する DisplayPort 1.4 ケーブルを利用することも考えましたが、手元では昇降デスクやディスプレイアームを利用しており、 3m 程度のケーブル長を必要としていたので、 3m の DisplayPort 1.4 対応ケーブルを購入して交換しました。

また、ビデオカードの DisplayPort コネクタの片方が緩いようで、本体への衝撃ですぐブラックアウトしてしまう事があったので、もう片方の DisplayPort コネクタに装着して安定を確認しました(ビデオカードのメーカー保証で交換依頼をしてもいいかもしれませんが、手間を考えるとこの対応でいいかなぁと思っています)。

MacBook Pro 16インチ (2019) から HDMI で 4K 60Hz で安定出力できている MacBook Pro から 4K 解像度で出力する際になかなか安定しないイメージを持っていましたが、XG27UQ では HDMI ケーブルを接続するだけで 4K 60Hz で出力された点が拍子抜けでした。ここ一週間ほど、ノートラブルで動作しています。

LG 社のディスプレイでは 4K 60Hz を受け付けるためには追加の設定(DeepColor)が必要だったりして、この設定を行うと映る時と映らない時があるなどしてストレスを感じたので DisplayPort 接続による 4K 60Hz もしくは HDMI 接続による 4K 60Hz を使い分けていました。

不都合が感じたら DisplayPort での 4K 60Hz に切り替えることを考えるでしょうが、実用上問題を感じないうちは、試しに HDMI の 4K 60Hz で使ってみようかと思います。

まとめ XG27UQ は、4系統入力の4K解像度・高リフレッシュレートディスプレイとしては期待通りの仕上がりだと感じています。

一点だけ不便な点を挙げるとすれば、入力系統の切り替えに必要な操作数が多いことです。この部分は4系統入力を魅力に感じて購入するユーザーにとっては非常に重要なポイントです。もしエンドユーザ側でファームウェアアップデートが可能な仕組みが用意されているのなら、後からでも改善できる点ですから、ASUSには是非検討を御願いしたいところです。

これまで液晶ディスプレイといえばシャープ、LGなど自社で液晶パネル技術を製造できるメーカーの製品を利用していました。今回のASUS ROG XG27UQは実売価格で10万円近くするモデルで、下手な4Kディスプレイの2倍以上の価格です。ASUS自体は液晶パネルを作れるわけではないので買ってきている(というか製品規格だけで、他メーカーに仕様を指定して生産させている可能性も高い)メーカーですので、正直に言えば、そういったメーカーの製品を選定すること自体に抵抗もありました。最初の一週間から「買わなければ良かった」みたいな悪い印象にもならず、ホッとしています。

To Be Continued フォトトランジスタを使って応答速度などをの特性を測定しているため、結果がまとまったら続編としてまとめたいと思います。